○久留米市屋外広告物条例施行規則

令和6年9月30日

久留米市規則第51号

久留米市屋外広告物条例施行規則(平成20年久留米市規則第62号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米市屋外広告物条例(令和6年久留米市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場所の付近の見取図及びカラー写真(申請前3月以内に撮影したものに限る。第11条第2項第1号において同じ。)

(2) 配置図

(3) 広告物又は掲出物件の形状、寸法、材料、構造(照明等の附帯物を含む。)等に関する仕様書及び図面

(4) 広告物の意匠、色彩並びに表示の寸法及び面積を表示した図面(建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の壁面を利用する広告物にあっては、その建築物の壁面面積及びその建築物と広告物の位置関係を示す図面を含む。)

(5) 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物又は工作物に広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合においては、その表示又は設置についての許可又は承諾を証する書面又はその写し

(6) はり紙又ははり札に類するものについては、その現物又は見本

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、支障がないと認めるときは、屋外広告物許可申請書の記載内容及び前項各号に掲げる書類の一部を省略させることができる。

(広告物活用地区の広告物等)

第3条 条例第8条第2項の規定により表示を許可する広告物又は設置を許可する掲出物件は、市長が指定する地区ごとに、市長が別に定める。

(景観保全型広告整備地区の広告物等)

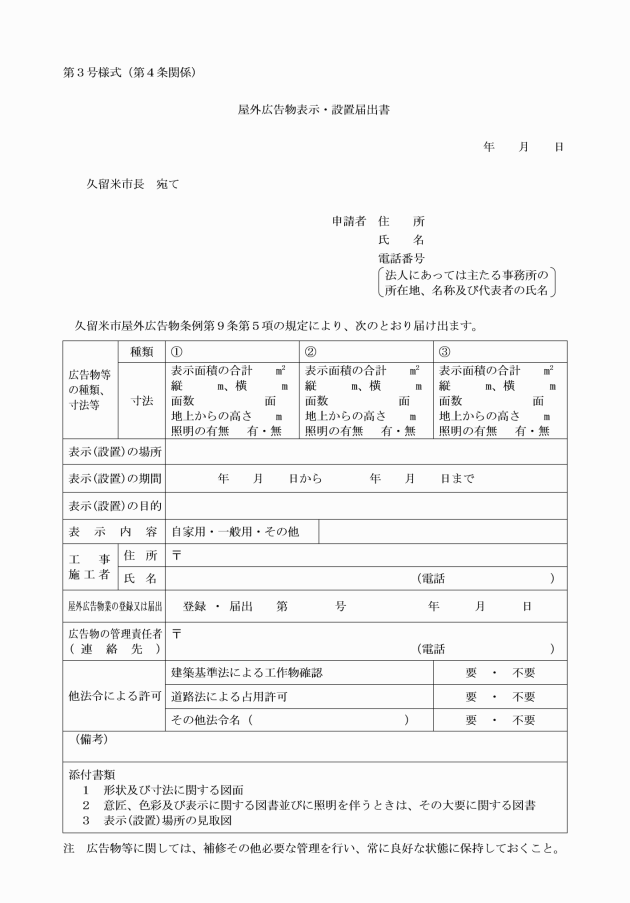

第4条 条例第9条第5項の規定により市長に届け出なければならない広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第11条第2項第1号又は第3号に該当するもの

(2) 条例第11条第3項第2号に該当するもの

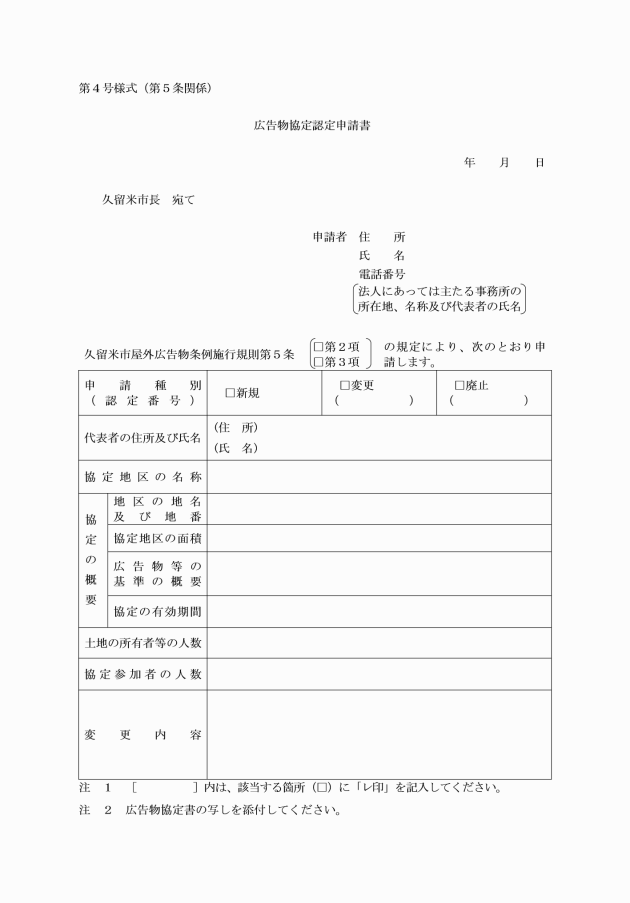

(広告物協定地区)

第5条 条例第10条第1項の規則で定める土地は、軌道、水路その他これらに類する景観の保全に支障を来たすおそれのない土地とする。

(1) 広告物協定書

(2) 当該広告物協定に係る区域を表示する図面

(3) 条例第10条第1項の土地所有者等(以下この条において「土地所有者等」という。)であることを証する書類

(4) 広告物協定をしようとする理由を記載した書類

(5) 申請者が当該広告物協定をしようとする土地所有者等の全員の代表者であることを証する書類

(6) 当該広告物協定に係る土地所有者等の全員の住所及び氏名並びに当該広告物協定の締結に係る合意を示す書類

(1) 当該広告物協定の変更書及び変更内容を示す図面(廃止の認定の場合を除く。)

(2) 申請者が、当該広告物協定を変更し、又は廃止しようとする者の全員の代表者であることを証する書類

(3) 当該広告物協定を変更し、又は廃止しようとする理由を記載した書類

(4) 広告物協定の変更にあっては土地所有者等全員の、広告物協定の廃止にあっては土地所有者等の過半数の者の合意を示す書類

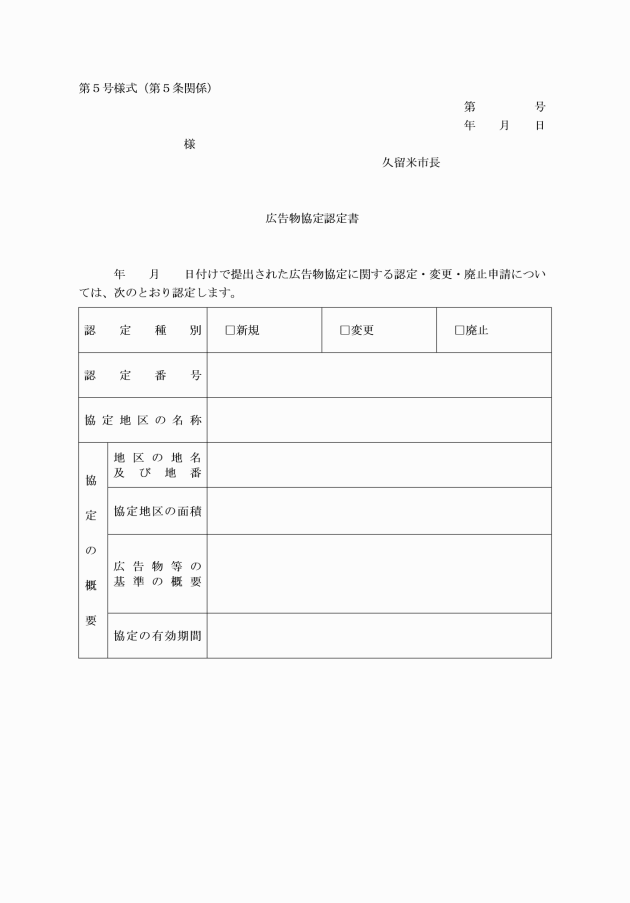

4 市長は、広告物協定の認定、変更の認定又は廃止の認定を行ったときは、広告物協定認定書(第5号様式)を申請者に交付するものとし、認定をしなかったときは、その旨及び理由を申請者に通知するものとする。

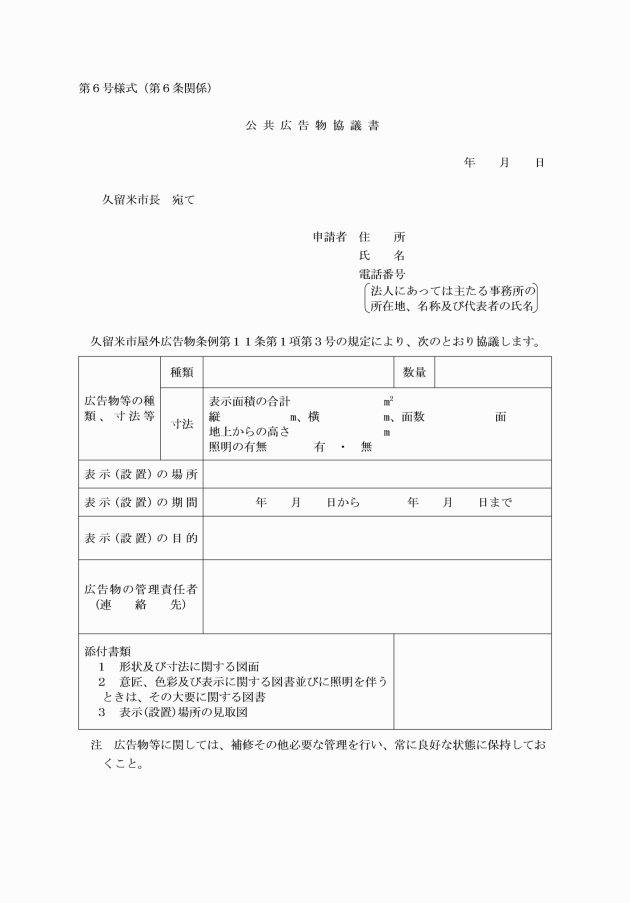

(公共広告物)

第6条 条例第11条第1項第3号の規定による協議をしようとする国又は地方公共団体は、公共広告物協議書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(適用除外)

第7条 条例第11条第2項第1号及び第2号の規則で定める基準は、別表第1の左欄に掲げる地域区分に応じて、同表の中欄及び右欄に定めるとおりとする。

2 条例第11条第2項第3号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該工事期間中に限り表示されるものであること。

(2) 宣伝の用に供さないものであること。

3 条例第11条第2項第6号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 自動車の所有者又は管理者の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容等を表示するものであること(自動車の外面を利用するものにあっては、広告物の表示面積の合計が10平方メートル以内のものに限る。次号において同じ。)。

(2) 営利を目的としない宣伝、行事、催物等を表示するものであること。

(3) 電車の車体に表示するものであること。

4 条例第11条第3項第1号及び第5項第3号並びに第54条第1項第2号の規則で定める公共的団体は、国の行政機関又は他の地方公共団体とみなされるものであって、景観法(平成16年法律第110号)第16条第5項の規定が準用される法人及び自治会並びにこれらに類するもので市長が認めるものとする。

5 条例第11条第3項第2号の規則で定める基準は、広告物の表示面積が5平方メートル以内のものとする。

6 条例第11条第3項第4号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 周囲の景観と調和したものであること。

(2) 宣伝の用に供さないものであること。

7 条例第11条第4項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物の表示期間が1月以内であること。

(2) 表示期間並びに表示者名又は管理者名及びその連絡先を明示していること。

(3) 表示し、又は掲出する場所又は施設の管理者(管理者がない場合にあっては、その所有者)の承諾を得ていること。

8 条例第11条第5項第1号の規則で定める基準は、広告物の表示面積の合計が15平方メートル以内のものとする。

9 条例第11条第5項第2号の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高さは、5メートル以下であること。

(2) 道標の表示面積の合計は、1物件につき片面2平方メートル以内であること。

(3) 案内図板の表示面積の合計は、1物件につき5平方メートル以内であること。

(4) 近隣の施設又は事業所等に誘導するものであること。

11 条例第11条第8項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 寄贈者名等の表示が、1件につき1個であること。

(2) 寄贈者名等の表示面積が、0.5平方メートル以内かつ表示方向から見た場合における当該施設又は物件の投影面積の20分の1以内であること。

(3) 当該施設又は物件の効用を妨げないものであること。

(経過措置に係る広告物等)

第8条 条例第12条第2項に規定する市長が認める広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。

(1) 鉄骨造り、石造りその他耐久性を有する構造の広告物又は掲出物件で、建築基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項の規定に基づき建築主事の確認を受けたもの若しくはこれに準じるものと市長が認めたもの(以下「堅固な広告物等」という。)

(2) 自家用広告物等のうち建築物その他の物件に堅固に取り付けられているもの

(1) はり紙、はり札、立看板、広告旗、広告幕、アドバルーンその他これらに類するもの(以下「簡易な広告物」という。) 1月以内(市長が特に良好な管理が行われていると認める場合にあっては、1年以内)

(2) 前号に掲げるもの以外の広告物又は掲出物件 3年以内

(更新許可の申請)

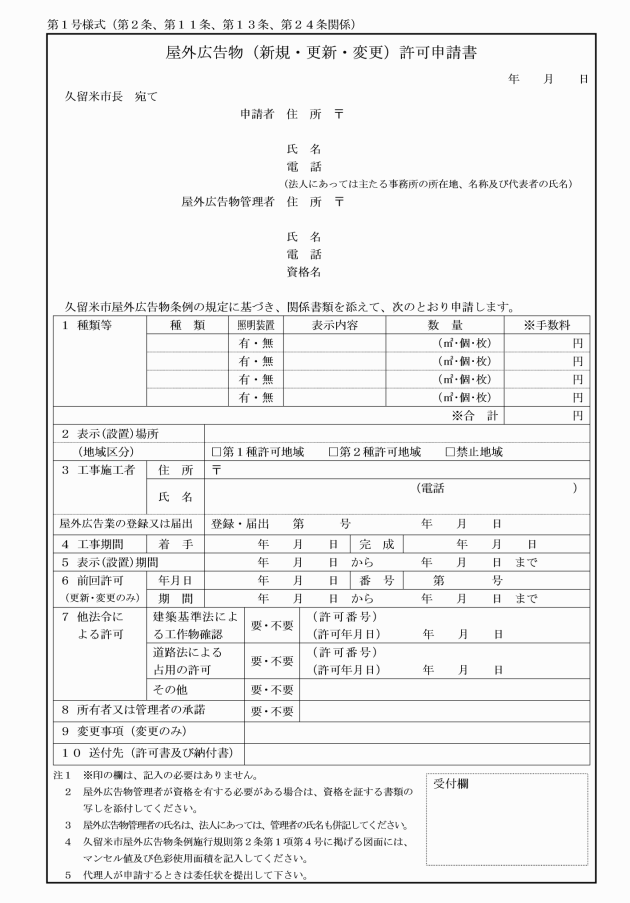

第11条 条例第15条第3項の規定により許可の期間を更新しようとする者は、現に受けている許可期間の満了の日の10日前までに、屋外広告物許可申請書により、市長に申請しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 広告物又は掲出物件の現況のカラー写真

(3) 国、地方公共団体又は他人が管理し、又は所有する土地、建築物又は工作物に広告物を表示し、又は掲出物件を設置する場合においては、その表示又は設置についての許可又は承諾を証する書面又はその写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(軽微な変更又は改造)

第12条 条例第16条第1項の規則で定める軽微な変更又は改造は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物又は掲出物件の形状、寸法及び主要構造に変更を来さない程度の改造、補強又は修理

(2) 表示の内容、意匠、色彩又は表示の面積を変更しない塗装替

(3) 掲出物件に、当該許可の期間内に同一業務に関する広告物を取り替えて表示する場合

(変更又は改造の許可の申請)

第13条 条例第16条第1項の許可を受けようとする者は、当該許可に係る広告物又は掲出物件を変更し、又は改造しようとする日の10日前までに、屋外広告物許可申請書により市長に申請しなければならない。

2 条例第18条ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、簡易な広告物とする。

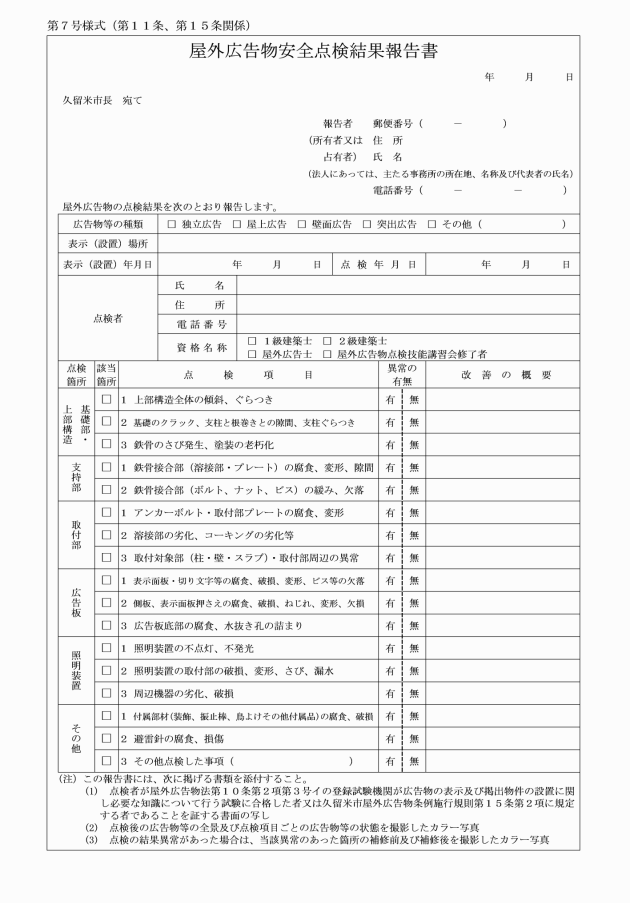

(点検)

第15条 条例第20条第1項本文の点検は、広告物又は掲出物件の種類及び特性に応じて、基礎部、上部構造、支持部及び取付部の腐食、変形又は緩み、広告板の腐食、破損又は変形その他の項目で市長が別に定めるものについて行うものとする。

2 条例第20条第1項本文の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 条例第34条第2項第1号に掲げる者

(2) 屋外広告業の事業者団体が公益目的事業として実施する広告物又は掲出物件の点検に関する技能講習の修了者

3 条例第20条第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、簡易な広告物とする。

4 条例第20条第2項の規定による点検結果の提出は、点検結果報告書に次に掲げる書類を添えて提出することにより行うものとする。

(1) 当該点検結果報告書に係る点検の実施者が屋外広告士又は第2項各号に掲げる者であることを証する書面の写し

(2) 当該広告物又は掲出物件の全景及び点検箇所の状態が確認できる写真

5 点検結果報告書は、提出する日前3月以内に実施した点検の結果に基づき作成されたものでなければならない。

(公表の方法)

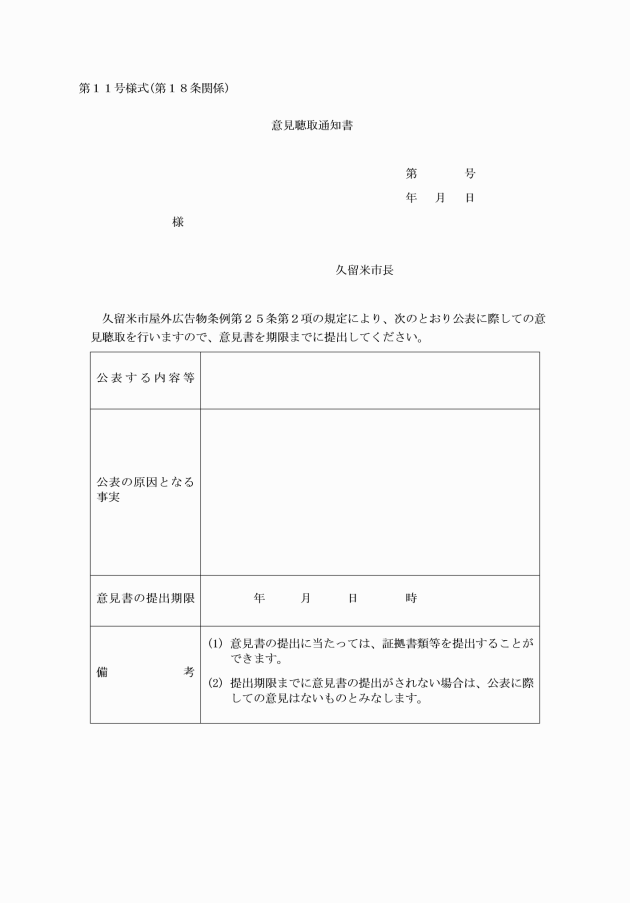

第18条 条例第25条第1項の規定による公表は、次に掲げる事項について、市役所の掲示場に掲示するとともに、市のホームページに掲載して行うものとする。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(2) 勧告の内容及び勧告に従わない事実

(公示の方法)

第19条 条例第27条第1項の規則で定める場所は、市役所の掲示場とする。

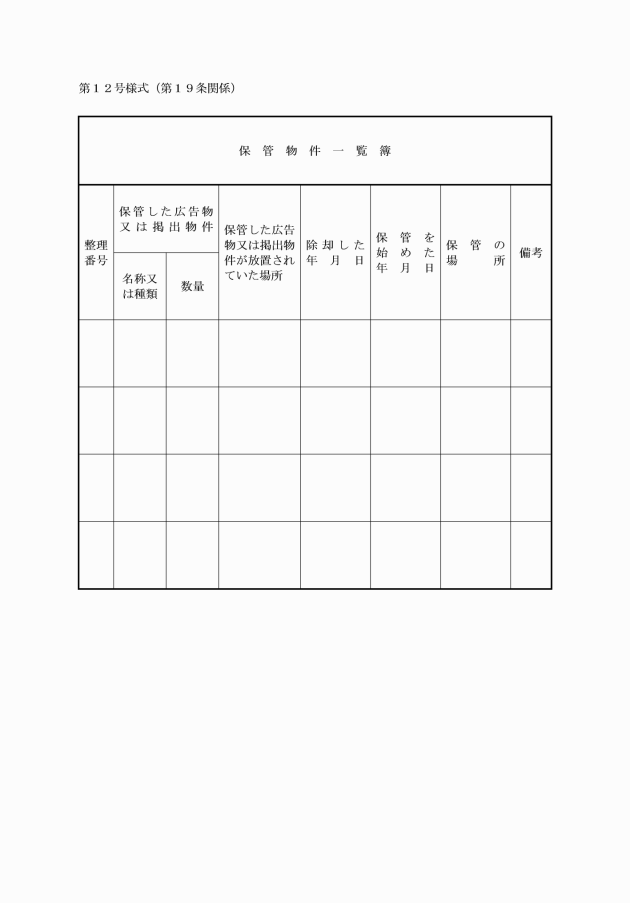

(保管した広告物又は掲出物件の売却)

第20条 条例第29条第2項の競争入札及び随意契約の手続は、久留米市契約事務規則(昭和50年久留米市規則第9号)の規定に準じて行うものとする。

(管理者の設置等)

第23条 条例第34条第1項ただし書の規則で定める広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。

(1) 簡易な広告物

(2) 電柱を利用する広告物その他これに類するもの

(3) 建築物の壁面に直接塗付する広告物

(4) 自動車の外面を利用し、表示する広告物

2 条例第34条第2項の規則で定める広告物又は掲出物件は、次に掲げるものとする。

(1) 堅固な広告物等

(2) 広告物の敷地内表示面積の合計が15平方メートルを超えるもの

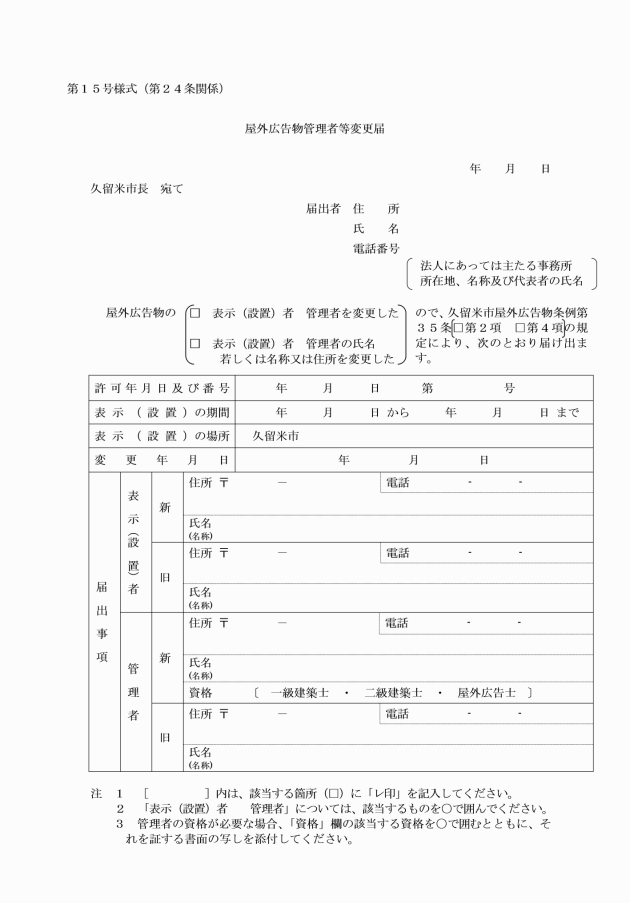

(管理者等の届出)

第24条 条例第35条第1項の規定による屋外広告物管理者の設置の届出は、屋外広告物許可申請書により行うものとする。

(登録の更新の申請期限)

第25条 条例第37条第3項の規定による更新の登録を受けようとする者は、その者が現に受けている登録の有効期間の満了の日の30日前までに当該登録の更新を申請しなければならない。

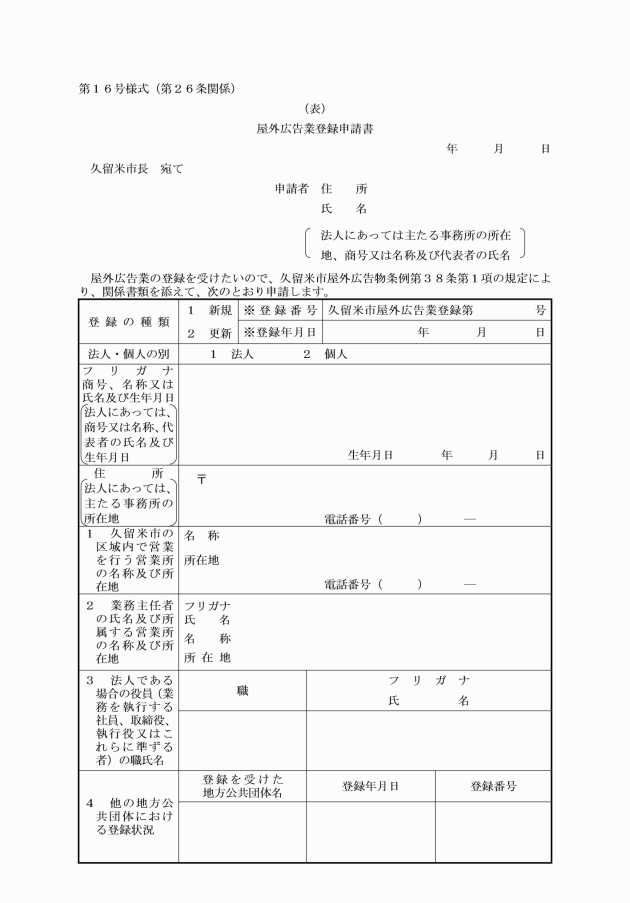

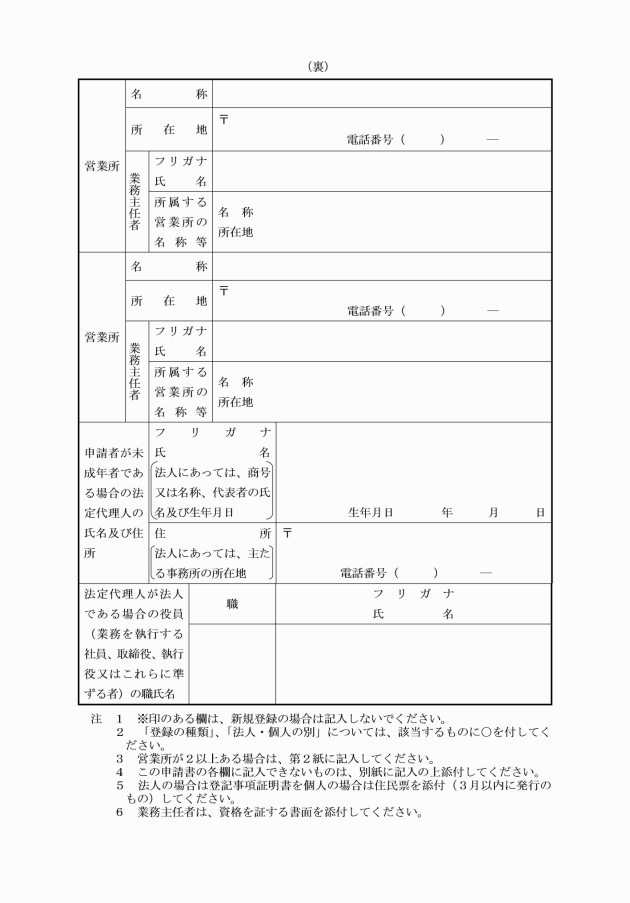

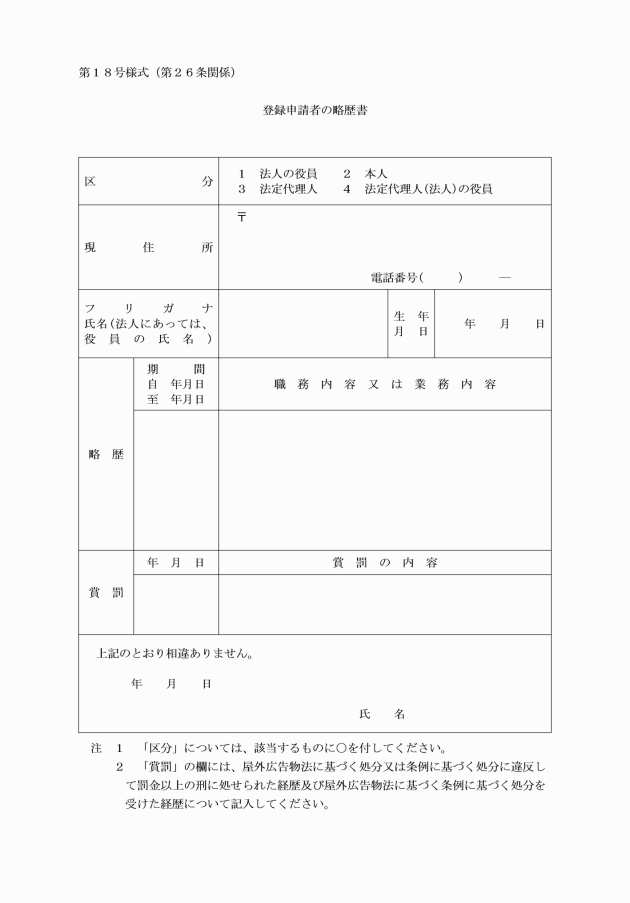

3 条例第38条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(2) 登録申請者の略歴書(第18号様式)

(3) 登録申請者が法人である場合においては、登記事項証明書

(4) 登録申請者が個人である場合においては、登録申請者(未成年者(屋外広告業に関し成年者と同一の能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、当該登録申請者及びその法定代理人)の住民票の写し又はこれに代わる書面

4 市長は、前項に定めるもののほか、登録申請者に対し、次に掲げる者に係る住民票の写し又はこれに代わる書面の提出を求めることができる。

(1) 登録申請者が法人である場合においては、その役員(未成年者である場合においては、当該役員及びその法定代理人)

(2) 業務主任者

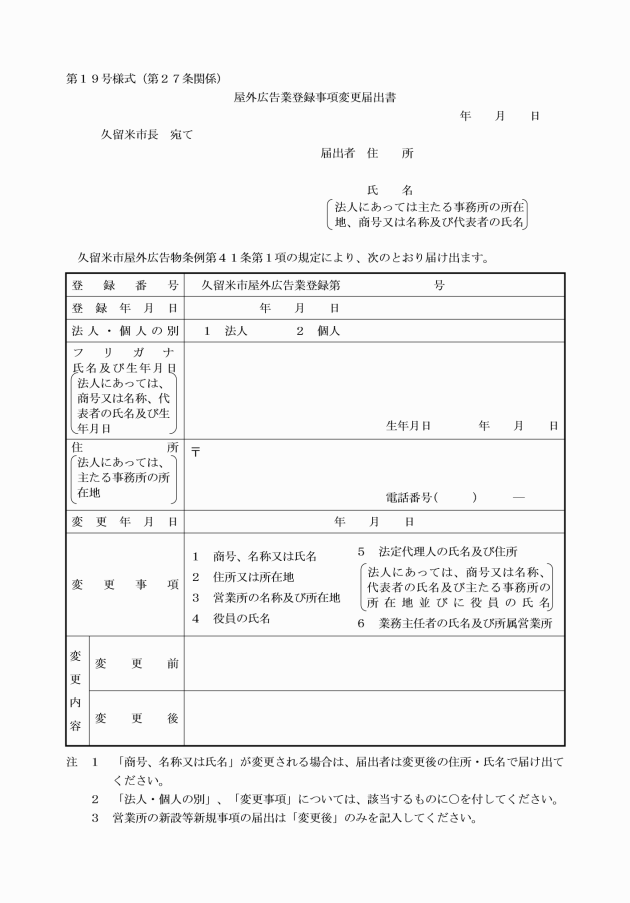

(1) 条例第38条第1項第1号に掲げる事項の変更 屋外広告業者が法人である場合においては登記事項証明書、個人である場合においては住民票の写し又はこれに代わる書面

(2) 条例第38条第1項第2号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書

(3) 条例第38条第1項第3号に掲げる事項の変更 登記事項証明書並びに前条第2項及び第3項第2号の書面

(4) 条例第38条第1項第4号に掲げる事項の変更 前条第2項並びに同条第3項第2号及び第4号の書面

(5) 条例第38条第1項第5号に掲げる事項のうち、業務主任者の氏名の変更 前条第3項第1号の書面

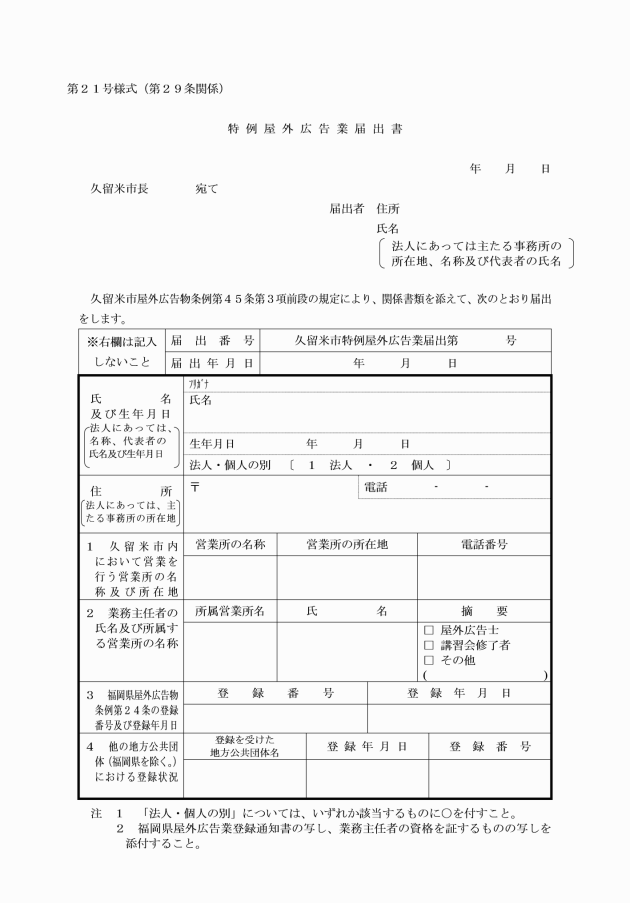

(1) 条例第45条第3項前段の規定による届出 特例屋外広告業届出書(第21号様式)

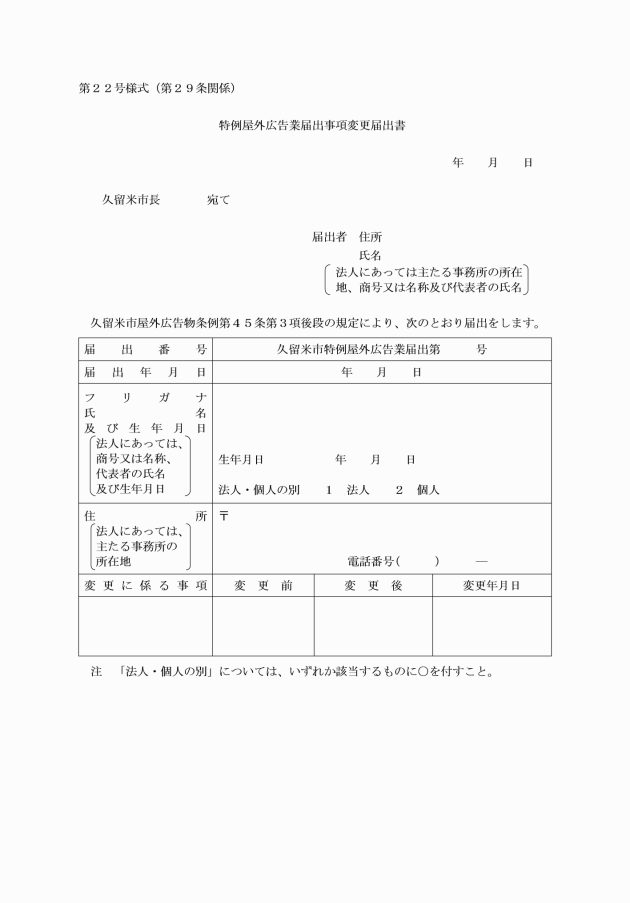

(2) 条例第45条第3項後段の規定による届出(届出事項の変更に係るものに限る。) 特例屋外広告業届出事項変更届出書(第22号様式)

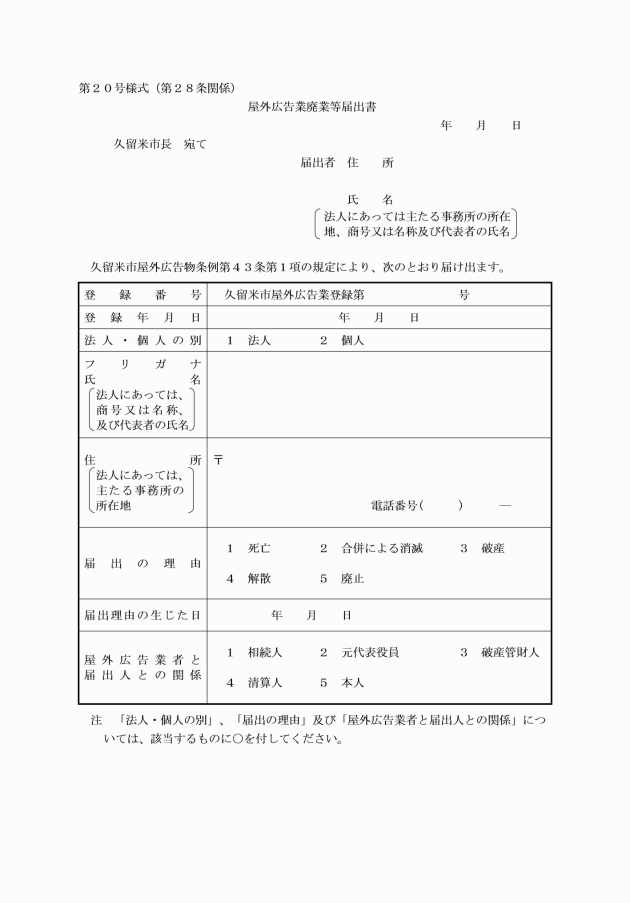

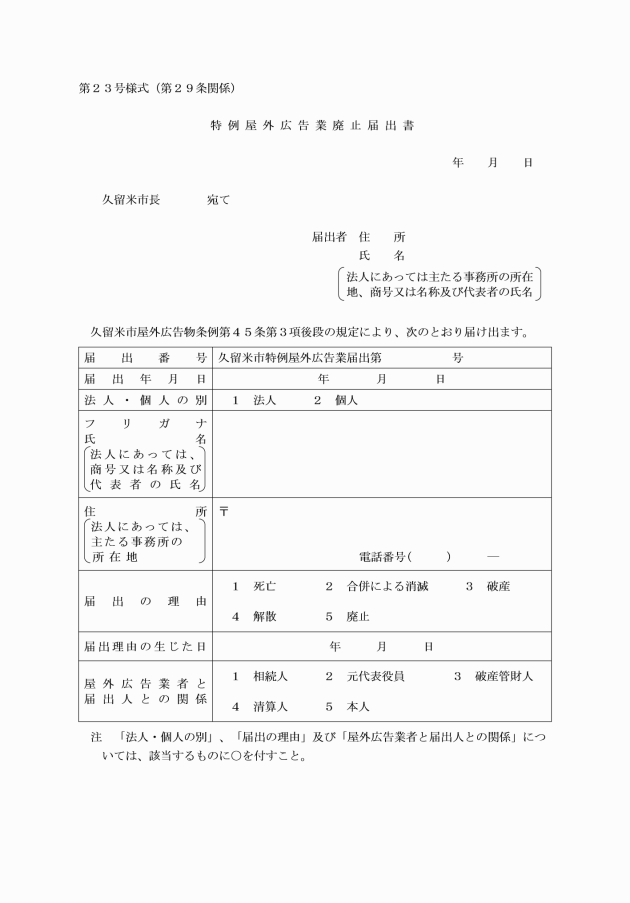

(3) 条例第45条第3項後段の規定による届出(廃止に係るものに限る。) 特例屋外広告業廃止届出書(第23号様式)

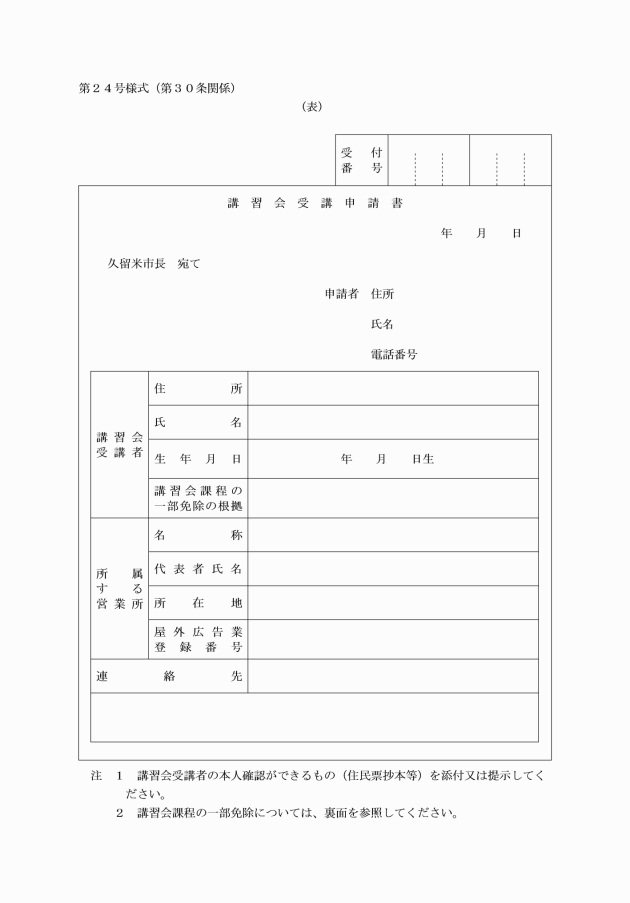

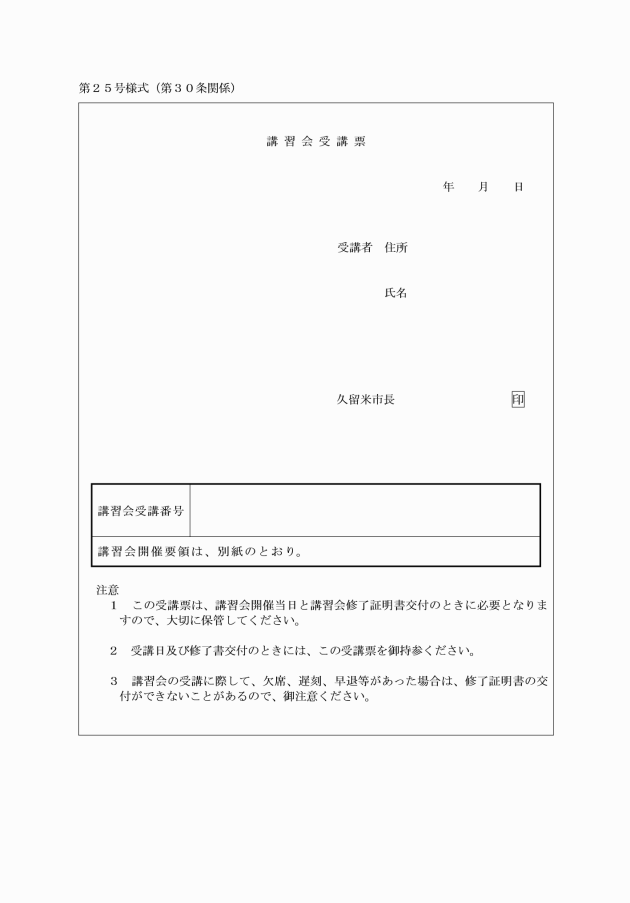

(講習会)

第30条 市長は、条例第46条第1項の規定により講習会を開催しようとするときは、当該開催日の14日前までに開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し、必要な事項を公告しなければならない。

2 講習会の課程は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告物に関する法令

(2) 広告物の表示の方法に関する事項

(3) 広告物の施工に関する事項

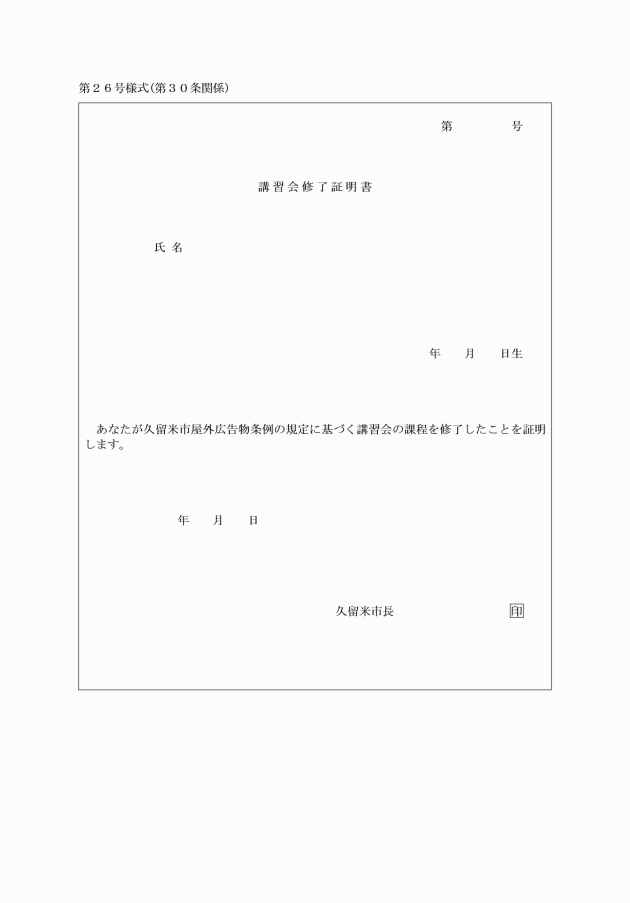

5 市長は、講習会の課程を修了した者に対し、講習会修了証明書(第26号様式)を交付するものとする。

(講習会の課程の一部免除)

第31条 市長は、次に掲げる者から申請があった場合は、講習会の課程のうち屋外広告物の施工に関する事項を免除することができる。

(1) 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項の建築士の資格を有する者

(2) 電気工事士法(昭和35年法律第139号)第2条第4項の電気工事士の資格を有する者

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項第1号の第1種電気主任技術者免状、同項第2号の第2種電気主任技術者免状又は同項第3号の第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者

(4) 帆布製品製造取付けに関し、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づき、職業訓練指導員免許を受けた者、技能検定に合格した者又は職業訓練の修了証書の交付を受けた者

2 前項の規定による講習会の課程の一部免除を受けようとする者は、講習会受講申請書にその資格等を証する書類の写しを添付し、又は提示しなければならない。

(講習会の運営に関する事務の委託)

第32条 条例第46条第2項の規定による講習会の運営に関する事務の委託は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 委託の相手方は、公益社団法人又は公益財団法人であり、かつ、講習を的確に実施する能力を有する者であること。

(2) 委託の範囲は、講習会の開催の公告、受講申請書の受付及び講習会修了の判定を除く、講習会の運営の全部又は一部とすること。

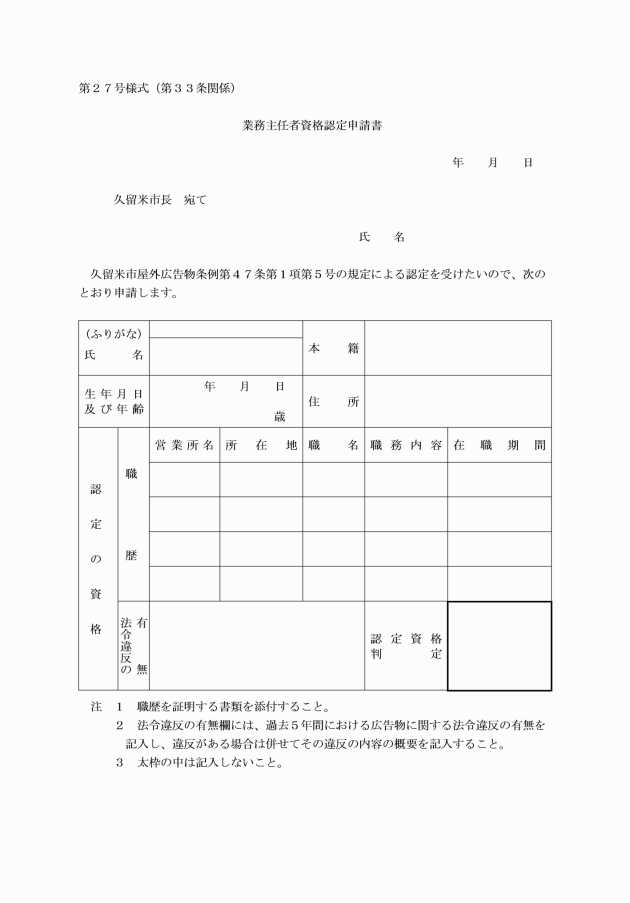

(業務主任者の認定)

第33条 条例第47条第1項第5号の規定による認定は、次の基準によるものとする。

(1) 営業所における広告物の表示又は掲出物件の設置の責任者として5年以上の経験を有すること。

(2) 過去5年間にわたり広告物に関する法令に違反したことがないこと。

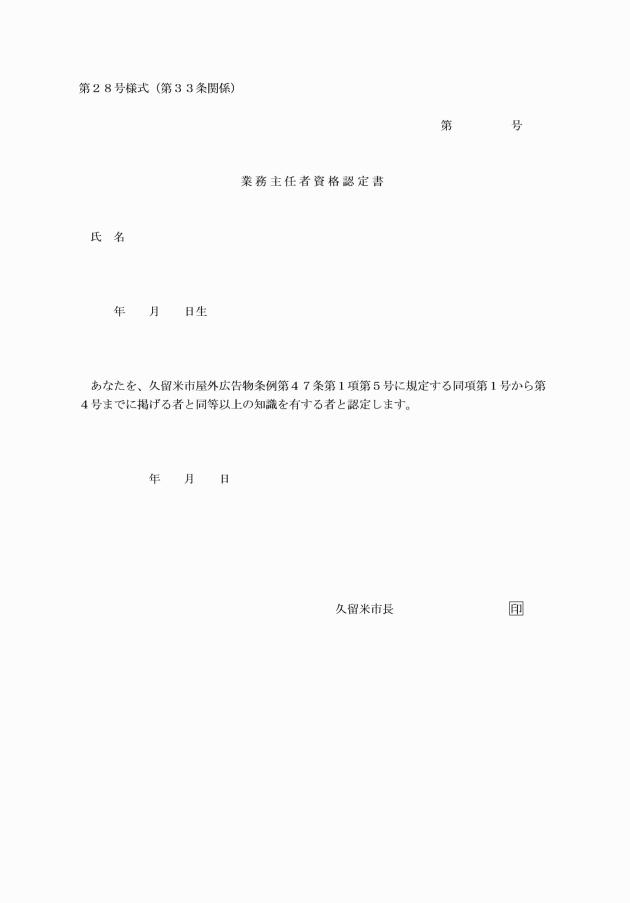

3 市長は、条例第47条第1項第5号の規定による認定をした者に対し、業務主任者資格認定書(第28号様式)を交付するものとする。

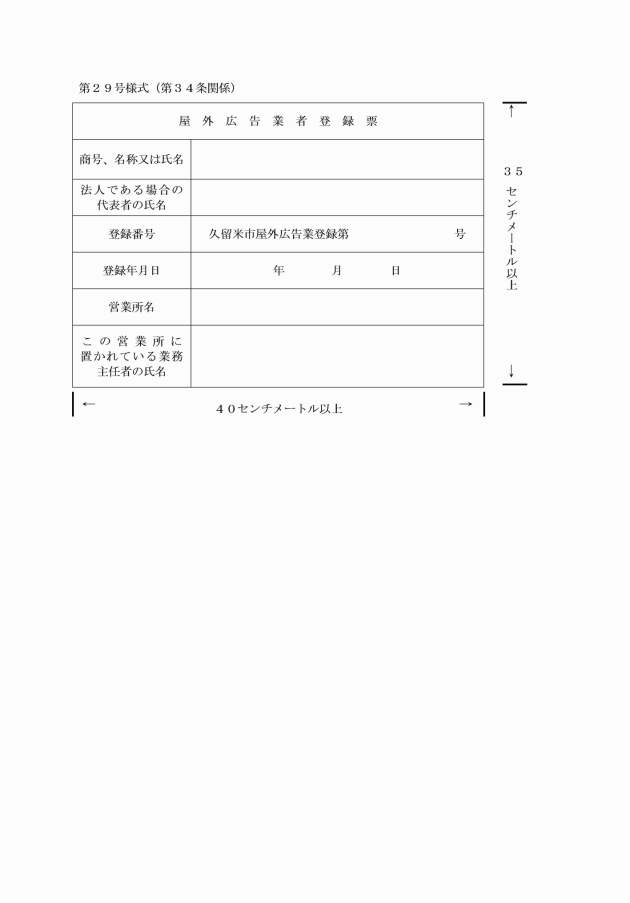

(標識の掲示)

第34条 条例第48条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法人である場合においては、その代表者の氏名

(2) 登録年月日

(3) 営業所の名称

(4) 業務主任者の氏名

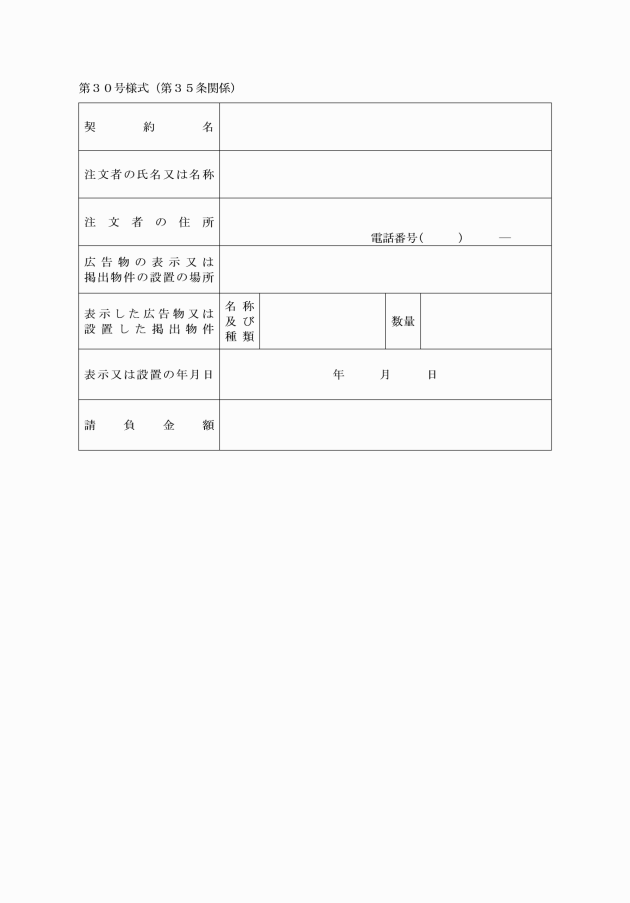

(帳簿の記載事項等)

第35条 条例第49条の規則で定める営業に関する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 契約名

(2) 注文者(広告物の表示又は掲出物件の設置を委託する者をいう。)の氏名又は名称及び住所

(3) 広告物の表示又は掲出物件の設置の場所

(4) 表示した広告物又は設置した掲出物件の名称、種類及び数量

(5) 広告物の表示又は掲出物件の設置の年月日

(6) 請負金額

3 前項の帳簿は、広告物の表示又は掲出物件の設置の契約ごとに作成しなければならない。

4 屋外広告業者は、第2項の帳簿を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖の時から5年間営業所ごとに当該帳簿を保存しなければならない。

(監督処分簿)

第36条 条例第52条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 処分の原因となった屋外広告業者の行為等

(2) 罰則等の適用状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

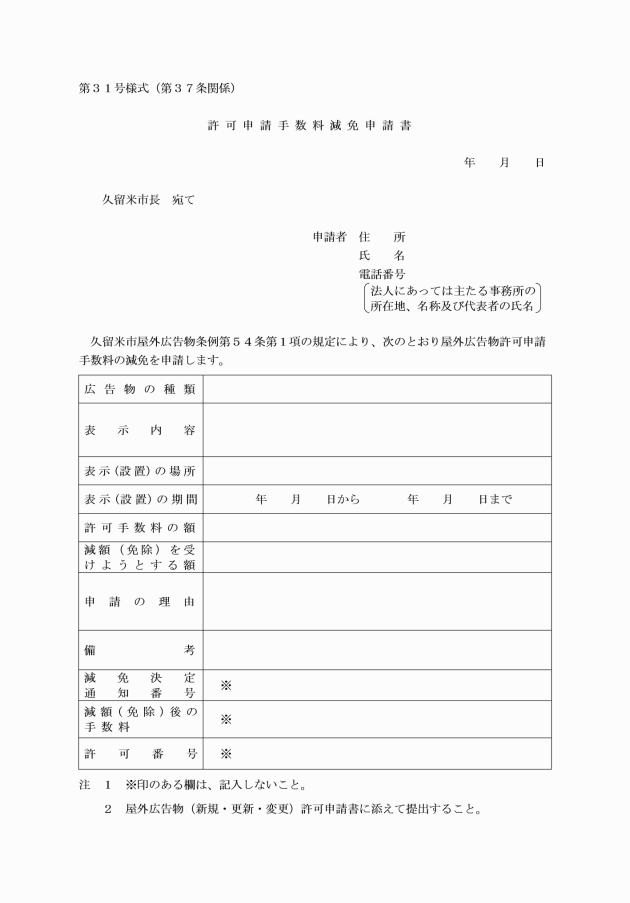

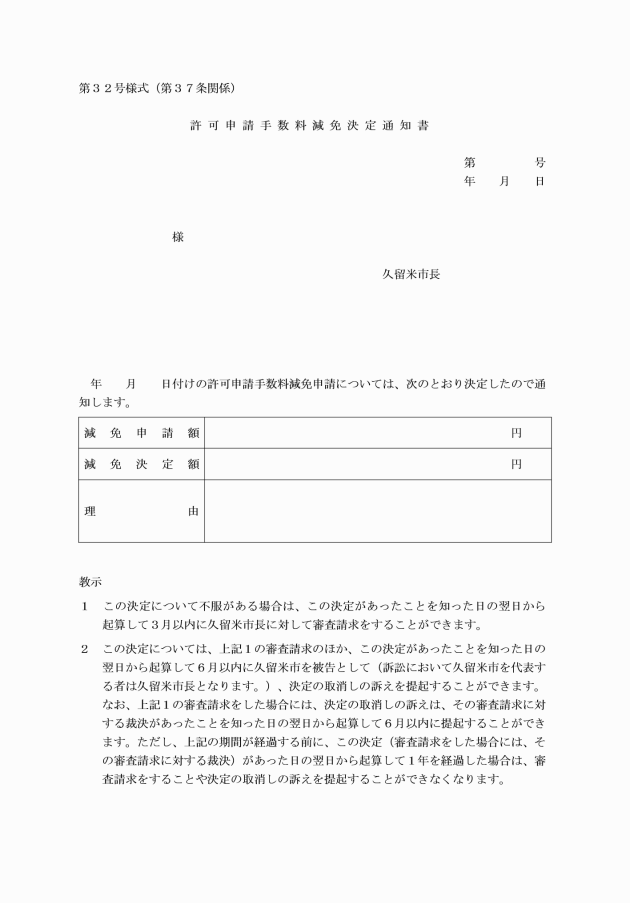

(手数料の減免)

第37条 条例第54条第1項ただし書の規定による許可に係る手数料の減額又は免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第54条第1項第1号及び第2号の場合 免除

(2) 条例第54条第1項第3号の場合 その都度市長が定める額を減額

(雑則)

第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の久留米市屋外広告物条例施行規則の規定により作成された様式があるときは、当分の間、適宜修正の上、なお使用することができる。

別表第1(第7条関係)

許可を必要としない自家用広告物及び自己管理地広告物の基準

別表第2(第9条関係)

許可地域の区分

地域区分 | 該当地域 |

第1種許可地域 | 第2種許可地域以外の地域 |

第2種許可地域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域であって、次に掲げる地域及び地区を除くもの (1) 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域 (2) 風致地区 (3) 生産緑地地区 (4) 久留米市景観条例(平成22年久留米市条例第42号)第6条第3項の景観重点地区 |

禁止地域等 | 条例第5条に規定する地域又は場所 |

別表第3(第9条関係)

広告物又は掲出物件の合計面積の許可基準

地域区分 | 許可基準 |

第1種許可地域 | 1 独立広告、屋上広告(建築物の屋上に設置する広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。)及び突出広告(建築物から突出する形式の広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。)の表示面積の合計は、1事業所等又は一団の土地につき20平方メートル以内とする。ただし、自家用広告物及び自己管理地広告物(以下「自家用広告物等」という。)にあっては、50平方メートル以内とする。 2 1に規定する表示面積の合計には、道標、案内図板等を除くものとする。 3 発光可変表示式広告物(可変装置、電光表示装置又は映像表示装置、その他これらに類するものを使用する広告物をいう。以下同じ。)の表示面積の合計は、1事業所等又は一団の土地につき5平方メートル以内とする。 |

第2種許可地域 | 発光可変表示式広告物の表示面積の合計は、1事業所等又は一団の土地につき30平方メートル以内とする。 |

別表第4(第9条関係)

主要な交差点の区域における広告物又は掲出物件の対向面積の許可基準

地域区分 | 許可基準 |

第1種許可地域 | 対向面積は、10平方メートル以内とする。 |

第2種許可地域 | 対向面積は、30平方メートル以内とする。 |

備考1 主要な交差点の区域とは、4車線以上の2以上の道路が交わり、かつ、信号機を有する交差点において、交差点の側端及び道路の曲がり角から半径20メートル以内の範囲をいう。ただし、導流路に面する場合は、その導流路の側端及び道路の曲がり角から半径10メートル以内の範囲とする。以下同じ。

2 対向面積とは、表示方向から見た場合における独立広告、屋上広告、壁面広告(建物の壁面を利用する広告物又は掲出物件をいう。以下同じ。)及び突出広告の表示面積の合計面積とする。ただし、次に掲げる広告物を除くものとする。

(1) 自家用広告物等

(2) 道標、案内図板等

(3) 前2号に掲げるもののほか、相互間の距離が10メートル以上の広告物

別表第5(第9条関係)

広告物又は掲出物件の許可基準(共通基準)

共通基準 |

1 都市計画法第12条の5に規定する地区計画の区域内にあっては、その地区整備計画の制限を満たすこと。 2 禁止地域等、第1種許可地域及び主要な交差点の区域にあって、自家用広告物等以外の広告物については、発光可変表示式広告物でないこと。 3 発光可変表示式広告物を除く広告物については、蛍光、発光又は反射を伴う塗料又は材料を使用していないこと。 |

別表第6(第9条関係)

広告物又は掲出物件の種類ごとの許可基準

種類 | 許可基準 | |||

地域区分 規格 | 禁止地域等及び第1種許可地域 | 第2種許可地域 | ||

独立広告 | 高さ | 地上から広告物の上端まで10メートル以下とする。 | 地上から広告物の上端まで15メートル以下とする。 | |

面積 | 1 1基当たりの表示面積の合計は、20平方メートル以内とする。 2 自家用広告物等以外において、1広告面の表示面積は、5平方メートル以内とする。 | 1 1基当たりの表示面積の合計は、50平方メートル以内とする。 2 自家用広告物等以外において、1広告面の表示面積は、15平方メートル以内とする。 | ||

色彩 | 地色は、次に掲げる色相の区分に応じた彩度とすること。 (1) R、YR、Yの場合は、彩度10以下 (2) G、GY、P、PB、RPの場合は、彩度8以下 (3) B、BGの場合は、彩度6以下 | 自家用広告物等以外の地色は、次に掲げる色相の区分に応じた彩度とすること。 (1) R、YR、Yの場合は、彩度10以下 (2) G、GY、P、PB、RPの場合は、彩度8以下 (3) B、BGの場合は、彩度6以下 | ||

屋上広告 | 高さ | 1 屋上広告の高さは、建築物等の高さの3分の1以下とする。 2 地上から広告物の上端までは、50メートル以下とする。 | 1 屋上広告の高さは、建築物等の高さの2分の1以下とする。 2 地上から広告物の上端までは、50メートル以下とする。 | |

色彩 | 独立広告の許可基準に準じる。 | 独立広告の許可基準に準じる。 | ||

壁面広告 | 面積 | 1 同一壁面の広告物の表示面積の合計は、当該壁面面積の5分の1以内とする。 2 自家用広告物等以外において、1広告面の表示面積は、5平方メートル以内とする。 | 1 同一壁面の広告物の表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以内とする。 2 自家用広告物等以外において、1広告面の表示面積は、15平方メートル以内とする。 | |

色彩 | 独立広告の許可基準に準じる。 | 独立広告の許可基準に準じる。 | ||

突出広告 | 面積 | 同一壁面の広告物の表示面積の合計は、5平方メートル以内とする。 | 1 同一壁面の広告物の表示面積の合計は、30平方メートル以内とする。 2 自家用広告物等以外において、1広告面の表示面積は、15平方メートル以内とする。 | |

色彩 | 独立広告の許可基準に準じる。 | 独立広告の許可基準に準じる。 | ||

発光可変表示式広告物 | 面積 | 1 自家用広告物等以外は、表示又は設置を禁止する。 2 主要な交差点の区域における自家用広告物等において、1広告面の表示面積は、2平方メートル以内とする。 | 主要な交差点の区域における自家用広告物等において、1広告面の表示面積は、5平方メートル以内とし、自家用広告物等以外は、表示又は設置を禁止する。 | |

その他 | 1 文字数、文字の表示時間帯及び音量は、周辺環境及び交通安全に配慮すること。 2 光源の露出及び点滅を避け、輝度を抑えること。 3 表示内容は、落ち着いた色彩を使用するよう努めること。 4 設置箇所周辺の屋外広告物の集約に努めること。 | |||

電柱等広告(電柱、消火栓標識柱、バス停留所標識等を利用する広告物をいう。) | 電柱類に巻き付けるもの及び直接塗布するもの | 大きさ | 縦1.8メートル以内とする。 | |

下端の高さ | 路面から1.2メートル以上とする。 | |||

電柱類から突出するもの | 大きさ | 縦1.5メートル以内、横0.8メートル以内とする。 | ||

下端の高さ | 路面から4.5メートル以上(歩道上にあっては、2.5メートル以上)とする。 | |||

出幅 | 0.8メートル以内とする。 | |||

バス停留所標識等を利用するもの | 面積 | 表示面積の合計は、0.5平方メートル以内とする。 | ||

はり紙、はり札等 | 面積 | 1平方メートル以内とする。 | ||

立看板 | 大きさ | 縦2.0メートル以内、横1.0メートル以内、脚の長さは、0.3メートル以内とする。 | ||

広告旗 | 面積 | 1平方メートル以内とする。 | ||

広告幕 | 独立広告を利用するもの | 面積 | 1 広告幕面積を含めた1基当たりの表示面積の合計は、20平方メートル以内とする。 2 自家用広告物等以外において、1広告面の表示面積は、5平方メートル以内とする。 | 1 広告幕面積を含めた1基当たりの表示面積の合計は、50平方メートル以内とする。 2 自家用広告物等以外において、1広告面の表示面積は、15平方メートル以内とする。 |

建築物の壁面を利用するもの | 1 広告幕面積を含めた同一壁面の広告物の表示面積の合計は、当該壁面面積の5分の1以内とする。 2 自家用広告物等以外において、1広告面の表示面積は、5平方メートル以内とする。 | 1 広告幕面積を含めた同一壁面の広告物の表示面積の合計は、当該壁面面積の3分の1以内とする。 2 自家用広告物等以外において、1広告面の表示面積は、15平方メートル以内とする。 | ||

アドバルーン | 高さ | 取付け位置から50メートル以下とする。 | ||

大きさ | 広告物の幅は、1.8メートル以下、長さは、20メートル以下とする。 | |||

自動車の外面を利用するもの | 面積等 | 1 定期路線バスの外面を利用し、表示するもの(2に規定するものを除く。)は、次に掲げるものであること。 (1) 表示は、窓面を利用する場合は側面及び後面のみとし、表示面積はそれぞれの窓面面積の30パーセント以内とすること。 (2) 広告物の色彩、意匠等は、良好な景観の形成に配慮したものとすること。 (3) 広告物の表示の方法は、電光表示装置等を用いて映像を映し出すこと等により、運転者の注意力を著しく低下させるおそれのあるものでないこと。 (4) 広告物の材質は、発光、蛍光その他の反射光効果により、運転者を幻惑させるおそれのあるものでないこと。 2 定期路線バスの外面を利用し、表示する広告物の表示面積は、1台につき、側面にあっては左右それぞれ5平方メートル以内、後面にあっては0.5平方メートル以内とすること。 | ||